Contents 目次

HAPS(ハップス)とは

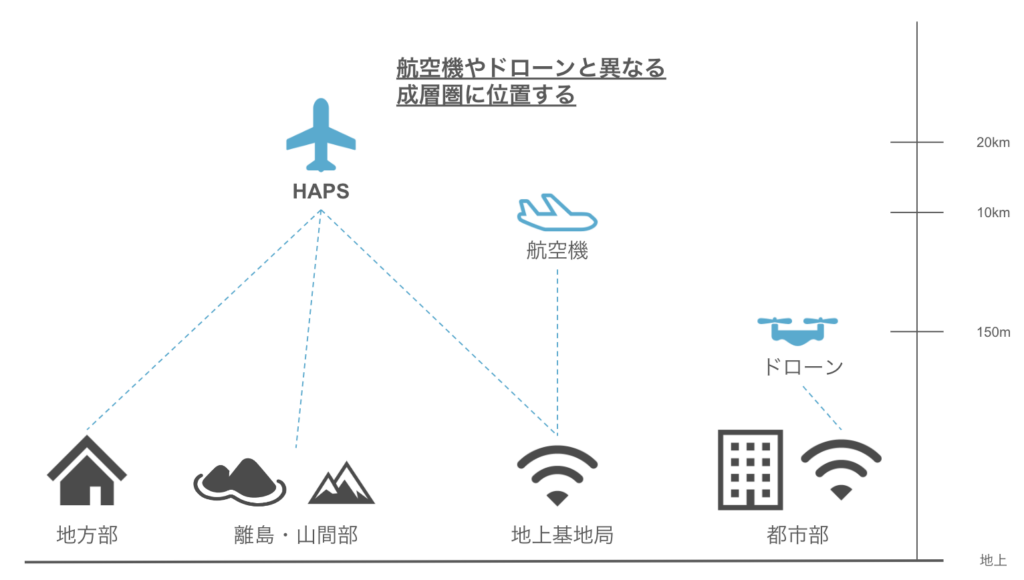

HAPS(ハップス)とは、High Altitude Platform Stationの略で、地上から約20kmの高高度において、非地上系ネットワークの中でも無人航空機などを使って、無線の通信サービスを提供するシステムです。4Gや5Gとは、地上系ネットワークである点で異なります。

HAPSは、「空飛ぶ基地局」とも呼ばれ、地上基地局のデメリットを解消している点で優れています。具体的には、電波を遮られることなく広範囲に届けられます。地上では、建物や雨水が障害となることがありますが、高高度に位置するHAPSはそうした影響を受けません。

そのため、地上基地局の代替として利用されることが多く、特に山間部や離島など、インフラが整っていない地域への通信提供として期待されています。

この技術は、HAPSモバイル株式会社が開発し、現在はソフトバンク株式会社に吸収合併されています。

HAPSの仕組み

HAPSの仕組みは、高高度を飛行する無人航空機などが地上局と通信することで、安定したインターネット接続を提供するものです。

一般的にドローンは地上150m程度、航空機は10km程度を飛行するので、20km程度を飛行するHAPSに干渉する心配はありません。また、HAPSは太陽光発電を利用するため、長時間にわたり運用でき、地上のインフラに頼らずに通信サービスを提供できます。

地上基地局や通信衛星との違い

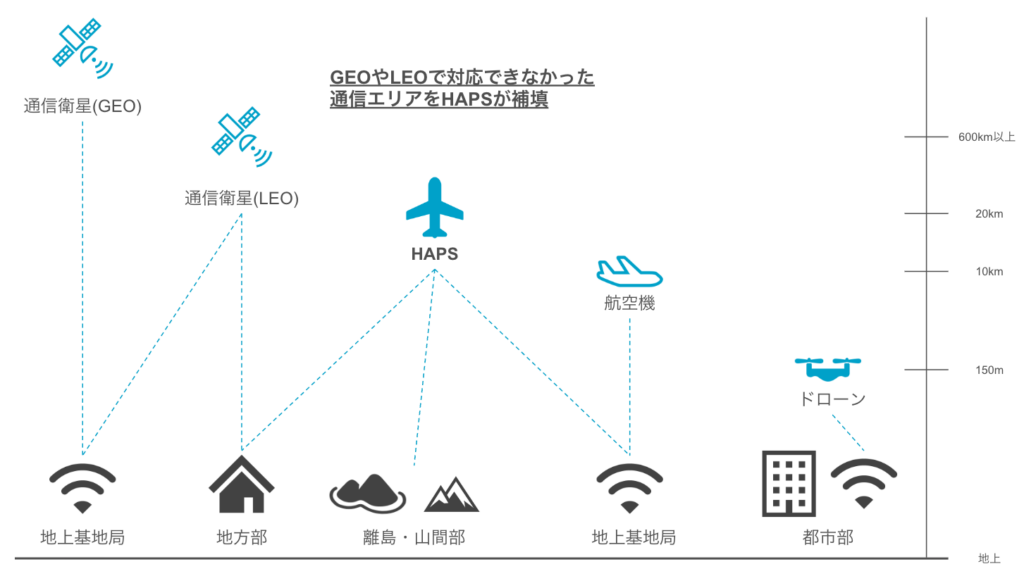

HAPSは、地上基地局や通信衛星でカバーしきれなかった通信エリアの「穴」を補填します。

これまでの通信衛星の主流である「GEO衛星」は、軌道の特性上、常にHAPSと同様のエリアをカバーすることができましたが、高度3万6,000kmという距離にあるため伝送遅延が避けられませんでした。つまり、地上との距離が大きな制約となります。

「LEO衛星」は高度2,000km程度と、GEO衛星と比べて近い距離にあるため、通信速度や伝送遅延の制約を受けませんが、一定のエリア上空にとどまることができません。常時通信を実現するためには、地球全体を何千機もの通信衛星でカバーする必要があり、現実的ではないでしょう。

一方、HAPSは約20kmの成層圏から通信を行うため、より高速で低遅延の通信を実現できます。また、航空機を用いるHAPSは、ロケット打ち上げを必要とする通信衛星よりも技術リスクが低く、運用が容易です。

さらに、通信衛星は1度打ち上げるとメンテナンスが困難ですが、その点、HAPSは地上に着陸してメンテナンスを行えるため、最新技術をタイムリーに導入できます。

このように、従来の通信衛星には一長一短がありますが、HAPSはこれらの欠点を補う強みを持っているのです。

HAPSの特徴

「空飛ぶ基地局」と言われるHAPSは、次のようなメリットがあります。それぞれのポイントを解説します。

- 通信環境が安定している

- 天候による影響を受けにくい

- 広範囲をカバーできる

通信環境が安定している

HAPSは、成層圏(高度10〜50kmほどで雲一つなく晴れている)の安定した気象条件を利用し、ソーラーエネルギーを使って長期間の飛行が可能です。

特に高度約20kmの成層圏は、飛行に際して空気抵抗が少ない一方で、飛行に必要な揚力を得るのに十分な空気密度があるため、HAPSの運用に最適な環境を提供しています。逆に空気密度が低すぎると必要な揚力が得られなくなってしまうので、この高度帯がHAPSの運用には理想的です。

このバランスの取れた条件下で、HAPSは数か月にわたって一定のエリア上空に滞在し続けることが可能です。また、通信衛星と比べて地上に近いため伝送遅延が少なく、予備機の運用によって途切れのない通信サービスを提供することができます。

天候による影響を受けにくい

HAPSは高度約20kmの成層圏を飛行するため、地上の気象条件から影響を受けにくいのが特徴です。これまでの基地局は、鉄塔やビル、マンション、電柱、地下などに設置されていましたが、天候の影響を受けて、電波の吸収や遮断などが発生していました。

HAPSは、通常の天候変化が起こる対流圏(最高でも高度17km程度)よりも上空に位置することで、雨水による電波の吸収や遮断を避けることができます。

広範囲をカバーできる

先ほど触れたように、HAPSは1機で半径約100kmのエリアをカバーできる技術を有しており、地上基地局の数十倍に相当します。40機ほどあれば、日本全土をカバーできるでしょう。

これまでカバーできていなかった通信エリアの穴を埋めることが可能です。

HAPSの種類

HAPSには主に2種類あります。

- LTA(Lighter Than Air)型

- HTA(Heavier Than Air)型

LTA型HAPSは、空気より軽く、浮力を用いて飛行し続けるタイプです。浮力を利用して重量のあるペイロードを運べ、また、高度維持に少ないエネルギーしか使わないため、滞空に適しています。季節風の影響を受けやすいものの、小型プロペラで限定的な方向制御が可能です。

Googleの親会社であるAlphabet社が取り組んだ「Loonプロジェクト」では、AI予測で高度一方向制御や、複数機(フリート)の連携運用を実現しました。

一方、HTA型は、空気より重く、飛行機のように一定のスピードを保ち、旋回しながら滞空します。高い操作性が特徴で、小型・中型は運用しやすいです。大型になると開発の難易度は上がるものの、スピーディーな飛行ができ、ソーラーパネルの大きさゆえに搭載する通信機器やセンサーへ十分な電力を提供できます。

なお、HAPSの実用化に向けては、さらに機体の軽量化やエネルギー効率の向上といった改善を行っていく必要があります。

HAPSのユースケース(実現できること)

HAPSは以下のようなさまざまな分野での活用が期待されています。

- 離島や山岳部などへのインターネット提供

- 災害時の状況把握や緊急連絡

- ドローンを用いた荷物配送

- 航空機や船舶など、交通手段向けのWi-Fi提供

- 5G実現によるIoT機器の活用

HAPSの実用化における課題

HAPSの実用化に注目が集まっているものの、技術的・法的な課題があるのが現状です。

技術面では、マイナス70℃の成層圏で、本体を正常に動作させるために「保温性」と「軽量化」の両立が求められます。また、地上基地局や衛星通信と同レベル以上の品質確保が必要で、LTEデバイス接続実証などの取り組みが進んでいます。

新たな法律や国際ルールの策定も欠かせません。HAPSが複数国の上空を飛行する際には、関係するすべての国と連携・調整する必要があります。

HAPSエコシステムを築くため、2020年に設立された「HAPSアライアンス」には、Airbus、Nokia、Ericssonなどの事業者が参画しています。このようにHAPS業界が一致団結することで、国境を越えた行政との連携・調整を実現できるかもしれません。

HAPSいつから商用化する?

HAPSの商用化(実用化)は、2027年頃と予想されています。各企業が実証実験を重ねて連携することで、技術的・法的な課題をクリアしていくと考えられます。進捗によっては商用化のタイミングが前後するかもしれません。

また、HAPSの開発は、確実に進展しています。

日本の大手通信会社は、全長78mのソーラーパネル搭載HAPS機で20時間以上のテストフライトに成功し、成層圏での5時間38分飛行を達成しました。また、世界初の成層圏LTE通信によるビデオ通話にも成功しています。

欧州の宇宙航空企業は、小型HAPSで64日間の長期飛行を実現し、約140kmの距離でスマホとの通信も確認しました。

その他にもプロペラの付いた飛行機型のHAPSや、燃料電池を使ったHAPSなども開発が進められています。

まとめ

HAPSは、地上基地局と通信衛星の穴を埋める新たな通信プラットフォームとして、着実に開発が進められています。しかし、マイナス70℃の成層圏での機器動作や、国際ルールの整備など、克服すべき課題も残されています。

HAPSアライアンスを中心とした業界連携により、こうした課題解決が加速していくかもしれません。2027年頃の実用化が予想され、第3の通信プラットフォームとしての役割を期待されています。