Contents 目次

プロフィール

ダイキン工業株式会社 執行役員 テクノロジー・イノベーションセンター 副センター長 河原 克己

大阪府生まれ。大阪大学工学部金属材料工学科を卒業後ダイキン工業に入社。機械技術研究所を経て、機械R&D戦略室や、空調開発企画室などを歴任し、2009年にTIC構想担当部長、2011年にテクノロジー・イノベーションセンター推進室長として立ち上げに従事する。その後2015年11月に同センター副センター長として産官学連携推進を担当。2020年に執行役員に就任。

限界を超えるため、協創へ

限界を超えるためには、過去の成功体験や従来のやり方に固執せず、新たな挑戦を受け入れる必要がある。ダイキンがその象徴的な事例である。「自前主義」を捨て、社内外の知恵を結集するダイキン流のオープンイノベーションである「協創」を掲げた同社は、大阪の業務用空調機メーカーから世界的な空調機メーカーへと成長を遂げた。

ダイキンは、世界170ヵ国以上で事業を展開し、空調分野の売上高は4兆3,953億円、2010年以降、世界シェア首位を維持し続ける、空調業界の世界No.1メーカーである。海外売上比率は83%に上り、名実ともに日本を代表するグローバル企業として躍進を続けている。1990年代初頭に約5,000億円だった売上高は、現在約8倍に拡大。「失われた30年」といわれる日本の産業界において、異例の存在感を発揮し続けているダイキンの成長のターニングポイントとなった動きは2つある。

1つは、M&Aによる積極的な海外展開だ。井上礼之名誉会長(以下井上氏)が1994年に社長に就任して以来、ダイキンは総額1兆円をM&Aに投じてアメリカの大手空調メーカーOYL社やグッドマン社などを次々と買収し、日本を主力市場としていたダイキンの経営方針を大きく転換した。中国市場では、家庭用空調機の熾烈な価格競争が展開される中、ダイキンは業務用・高級ゾーンに特化し、ブランドの確立と社員のマネジメントを強化した。同時に、中国最大手の格力電器にインバータ技術を開放し、代わりにコスト削減のノウハウを吸収する独自戦略により、市場拡大を実現する。そして、グローバルで着実にその存在感を高めていった。

そして、見えてきたのが「世界一」。井上氏はこのタイミングで自社の技術力を重んじる自前主義を捨て、自社・他社の境目を超えて「人」の力を結集する「協創」へとシフトチェンジを図る大号令をかける。

TICは、この2つ目のターニングポイントにおいて、「グローバル展開に相応しい研究開発の拠点を作るべきだ」とする井上氏の肝煎りでスタートした。順調に業績を伸ばしているにもかかわらず、なぜ自前主義を捨てたのだろうか。当時を振り返り、河原氏は「就任当初から世界を見ていた井上には、専業メーカーの自前主義に限界が来ることはわかっていたのだろう」と話す。

「外部環境が変化し、脱炭素の動きが加速して事業環境への影響が顕著になれば、他社より省エネで小型、かつ安くて壊れないエアコンを作るまっすぐな開発だけでは勝てなくなるのは自明の理です。従来のやり方に固執していれば、遅かれ早かれ行き詰まっていたでしょう。井上は誰よりも早く未来を予見していたからこそ、好調に胡坐(あぐら)をかくことなく変革に挑む決断をしたのです」

急成長を遂げた現在の姿からは想像しがたいが、当時のダイキンの研究開発拠点は3つの工場に分散し、それぞれの一角を間借りする形で行われていた。研究開発を加速度的に推進するためには、指揮を執るコントロールタワーとなる施設が不可欠だったことも、TIC設立の大きな要因の1つだったのだろう。成熟が進む空調技術の中で、新たな顧客価値を創出し、社会課題の解決に貢献する普遍的なテーマに集中できる拠点の必要性が高まっていた。

TICの構想が本格的に動き出して間もなく、河原氏に声がかかった。上司の打診に二つ返事で応じたという。

「10年先に自分は何をしているかを考えなさい、と井上はよく言っていたわけですが、実際私は10年後、30年後のダイキンはどうなっているんだろう、そのために今何をすればいいんだろう、と考えるのが好きでした。上司はそんな私の性格をよく知っていましたから、声をかけていただけたのではないかと思います。私にとっては、ありがたいチャンスでした。うれしかったですね」

こうして、構想担当部長として河原氏はTIC設立に向け奔走する。井上氏の肝煎りで始まったTIC設立構想だったが、大型のM&Aや、リーマンショックといった重要な経営判断を迫られる事案が相次ぎ、簡単には前に進まなかった。トライアル&エラーを繰り返し、あるべき姿を練り上げ、2009年の構想開始から約6年間にわたる準備期間を経て、2015年11月、満を持してTICを開設。「協創イノベーション」をコンセプトに掲げ、スタートを切った。

「ちょうどそのころ、社内外の要素を掛け合わせて成果を出す『オープンイノベーション』の概念が注目されていました。しかし、私たちは単にその流行に乗ったわけではありません。

元々M&Aを活用し、世界中で提携・連携を推進することが井上の経営戦略でした。井上の言葉を借りると『M&Aの相手も、世界中のライバルも、みんなダイキンのファンにするんや。ファンになって仲間になれたら勝ちだ』と。そのためには一方的に我々が得するような提携や連携じゃなく、Win-Winでお互いが得するような提携連携をしていこうという考え方でした。そして、創業以来の『人を基軸におく』経営を大切にしながら、『ダイキンファンになってもらうには、こっちも向こうのファンに』と連携先との信頼関係を大切にしました。

新しい研究開発センターの設立にあたり、『協創』という言葉を掲げ、自前主義を捨てるよう訴えたのも、手を組み、ファンを増やしていくという想いの表れです」

空気をデザインするTIC。さまざまな研究開発を実践、事業化

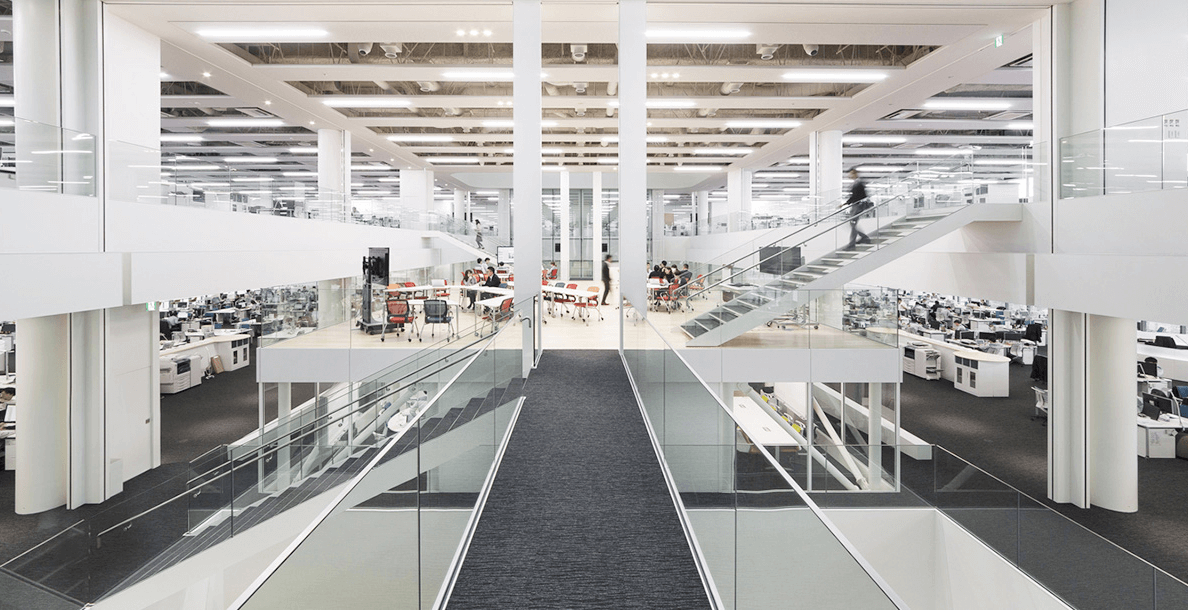

TICは、摂津市の南端、淀川製作所の正門前に建っている。6階建ての建物自体にダイキンの技術を結集、数百人規模の技術者が協創するメガフロアオフィスと、省エネルギー計画とを両立させ、室内の快適性を維持しながら建物が消費する年間エネルギー収支ゼロに取り組む。

建屋の特徴としては、ZEB(ゼブ/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を志向し、消費エネルギーの70%削減と快適性を両立させた。温湿度・CO2濃度センサーを4.5×9mごとに配置したうえで消費エネルギーを詳細に計測し、空調のエネルギーと快適性をリアルタイムでサイネージに表示するなど、研究開発の実証実験の場としても機能している。エントランスホールに設置されたガラスチャンバー「エアウォール」は、建物の前にある「TICの森」から取り入れた空気を吹き出す仕組みで、香りや酸素濃度などの研究テーマとも連動可能なTICを象徴するモニュメントだ。

社内外を問わず、協創を進めることを目的とした工夫も多い。関係者が部門を超えて気軽に集まって意見交換できる「ワイガヤステージ」、議論を深めたいときに有用なシェアードスペースや先端技術を展示したオープンラボを配する「知の森」、来客向けのプロジェクト実験室やフェロー室などはその代表例だ。

TICを訪れさえすれば、ダイキンがTICを通じて何をやろうとしているのか、いまどんなテーマの研究開発が進んでいるのかを理解し、協創の一歩を踏み出すことができる。

現在TICでは、基礎研究、応用研究、先行商品開発を一元化し、900名近い技術者が分野を超えてともに商品・技術開発に取り組んでいる。そのうち約700名は既存商材の研究開発や設計を担い、約200名は「空気の価値化」「ZEB」などの新たな分野に挑戦し、技術革新を推進している。新規事業の立ち上げのみならず、むしろ既存のコア技術をより迅速に成長させるための技術開発に重点的にリソースを割き、2大事業である「空調」「フッ素化学」の深掘りに取り組む。

「新規事業分野も重要ですが、コア技術はライバル他社さんとしのぎを削る競争が続いています。ここで1%でも0.5%でも勝ち続けるような要素技術開発をすることも、TICの大きな役割です」(河原氏)

既存事業のコア技術である「インバータ技術」「ヒートポンプ技術」「冷媒制御技術」を新たな視点で活用して、環境先進技術の確立を目指す研究開発もその1つだ。エアコンは人々の暮らしの必需品として欠かせないものであり、市場のさらなる拡大が見込まれる反面、地球環境に与える影響が大きい。負荷軽減に向けた取り組みの一環として、二酸化炭素を直接回収・分解して利用する基礎技術の研究が挙げられる。ヨーロッパの一部では、冷媒に使用するフロンガスの回収リサイクルビジネスもすでに展開済みだ。

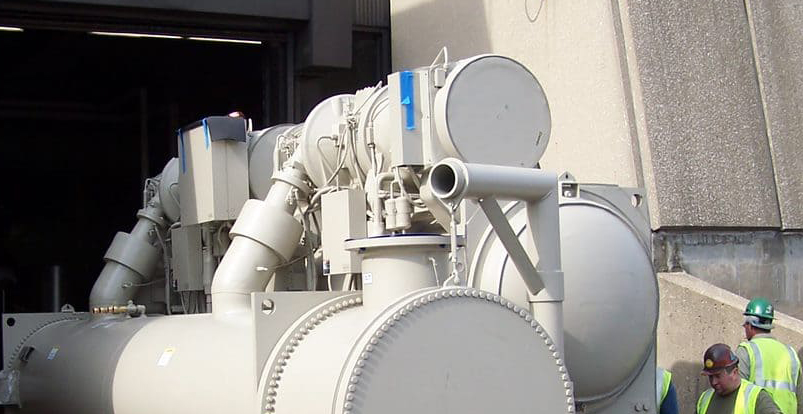

また、大型施設で用いられる産業用空調機器(アプライド製品)への「磁気軸受ターボ圧縮機」の投入も進んでいる。ダイキンの強みであるインバータ技術を圧縮機に応用することで、モーターの回転数を細やかにコントロールして省エネにつなげ、省エネ意識がまだ浸透していない北米での普及を目指している。TICの研究開発チームは、この大型圧縮機に、軸受とシャフトの間に磁力で空間をつくってシャフトを浮かせる磁気軸受システムを投入。オイルレスを実現し、従来のシステムに比べて3割ほど効率を上げたことで、環境問題の解決につながる製品として差別化を図っている。

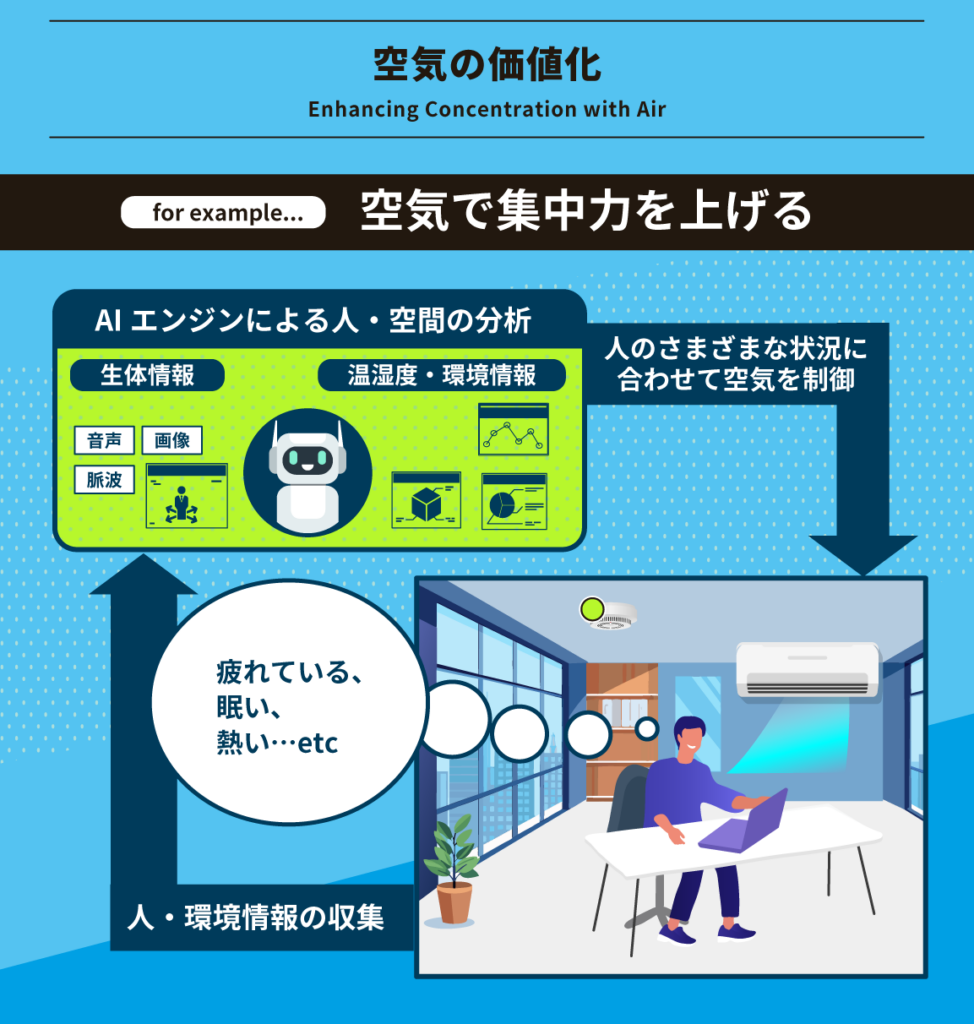

ウイルスや熱気・湿気といった空間にとってネガティブな要因を引き算する機能だけでなく、足し算する機能の開発も進んでいる。

例えば、感染しにくい空気空間づくりや、頭がさえて勉強や仕事に集中できたり、ぐっすり眠れたりする空気環境の実現だ。スーパーコンピューター「富岳」などを用いて、飛沫の飛び方をシミュレーションし、空気清浄機の最適な設置場所を提案するサービスは実用化が進んでいる。NECの画像解析技術を活用し、脳の覚醒度に応じて酸素濃度を調整する機能なども実証実験が行われているという。食品の鮮度維持など、人間以外が接する「空気」に価値を提供する研究開発も進行中だ。

こうした取り組みと並行して、ダイキンはモノ売りからコト売りへの転換も推進、AI解析による故障予知や事前通知サービスを活用し、エンドユーザーとの継続的なつながりを強化している。さらに「空気価値の創造」を今後の事業の柱と位置づけ、ウイルスや湿気などのネガティブ要因を除去するだけでなく、快適性や健康を向上させる空気環境の開発を進め、安全で快適な空気空間の提供を目指している。

挑戦を生むダイキンのコアコンピタンス

一般的に、技術的な優位性を獲得して競争力を高める研究開発は、事業化するまでに時間がかかる。投資が必ずしも収益に結びつかないことも多い。一方で、研究活動の成否が製造業の企業業績に顕著に表れることから、企業存続のために投資が不可欠な領域であるといえる。どこまで投資するか、ROIに直結しない部門の失敗をどこまで許容するか、頭を悩ませる企業は多いだろう。

しかし、自社技術のみで描ける未来を変えていくには、自前主義を脱し、社内外の有識者が一体となってアイデアを出し合う協創が不可欠だ。TICがこれらを実現できた背景には、ダイキンの失敗をとがめない文化があるという。

「もちろん研究開発者としては、技術開発を成功させ、それが商品となって大きな事業貢献をするのは重要です。しかし、ダイキンの経営理念として『前向きな失敗はとがめない』と明言しています。単純に『失敗した=マイナス評価』『評価ゼロ』にはしません。むしろ、プロセスの中でどれだけ成長したか、どんな副次的な価値を生み出したか、周囲にどんな影響を与えたか、そういった点もできるだけ拾い上げて評価するようにしています。そもそも、成功率3割といわれる世界ですから、プロセスや成長を評価する文化が必要と考えています」

また、多くの企業が過去のデータを基に合理的な判断をする中、ダイキンは「可能性があり、やりたい人がいるなら挑戦させる」姿勢を貫く。若手が新たなアイデアを提案した際、ベテランが「それ昔、試して失敗したよ」と口を挟むことは、ダイキンでは注意を受ける行為だという。常にAI等の技術は進化しているし、人が違えばアプローチも変わる。何より、やりたい熱意こそ成功する可能性を生むと考えるのだ。過去にとらわれず、常に新たな可能性を模索することに力点をおく。

このフラットで失敗を恐れない挑戦を尊重する組織文化こそが、ダイキンのコアコンピタンスであり、挑戦の原動力となっている。

「私の感覚としては、人基軸の経営を大事にする井上の人格・人柄がそのまま組織に浸透して、この文化が形づくられている気がします(笑)。ただ、それをどう継承し、発展させていくかが、すごく重要で、そして難しい課題です。わたし自身『人基軸の経営』について言葉としては理解していたし、語ることもできました。でも、実際に失敗したり、人に助けられたり、ときには裏切られたり、そんな経験を繰り返す中で、組織力や人のつながり、結局は人との信頼関係が大切なのだと痛感したんです」

「人は無限の可能性を秘めたかけがえのない存在である」「一人ひとりの成長の総和が企業の発展の基盤である」という信念にもとづいた「人を基軸におく経営」が、一人ひとりの個性と能力を信じ、任せる文化を根付かせている。失敗してもへこたれず、たくましく努力し続ける泥臭さ、人間臭さこそダイキンの強みではないかと河原氏は述べる。そして、この文化が手を組んでファンを増やしていく協創イノベーションのキーワードといえよう。

後編では、TICで実践される「問いから一緒に考える」課題設定型・ビジョン型の協創連携に焦点を当て、社外協創の1つである産学連携の取り組みを紹介する。外部パートナーの知見を借り、何をなすべきか、何ができるかを考える協創の重要性は、今後さらに高まっていくだろう。異なる「知」を持つ人同士の融合が、イノベーションを生み出すことを伝えるヒントにしたい。