Contents 目次

プロフィール

ダイキン工業株式会社 執行役員 テクノロジー・イノベーションセンター 副センター長 河原 克己

大阪府生まれ。大阪大学工学部金属材料工学科を卒業後ダイキン工業に入社。機械技術研究所を経て、機械R&D戦略室や、空調開発企画室など歴任し、2009年にTIC構想担当部長、2011年にテクノロジー・イノベーションセンター推進室長として立ち上げに従事する。その後2015年11月に同センター副センター長として産官学連携推進を担当。2020年に執行役員に就任。

問いからいっしょに考える、組織対組織での包括連携

TICの開所を機に「協創イノベーションの実現」をコンセプトに掲げた取り組みを加速させるダイキン。TICは、基礎研究から応用研究、商品化まで一気通貫で製品開発を加速させた。TICの設立により、ダイキンは自前主義に固執せず、大学やベンチャー、異分野の企業とも連携しながらの価値創造へと大きくシフトした。

その背景に、目先の競争を勝ち抜くだけでは、顧客に「価値ある空気」を提供し続けることが難しいとの危機感があった。不確実性の高まる中で、社会課題に取り組もうとしたとき、自前の技術だけでは限界があり、自社にない視座や知見を取り入れることで、価値を広げるチャンスが生まれる。後編では、TICが推進する社外協創の一環として、産学連携の取り組みを紹介する。

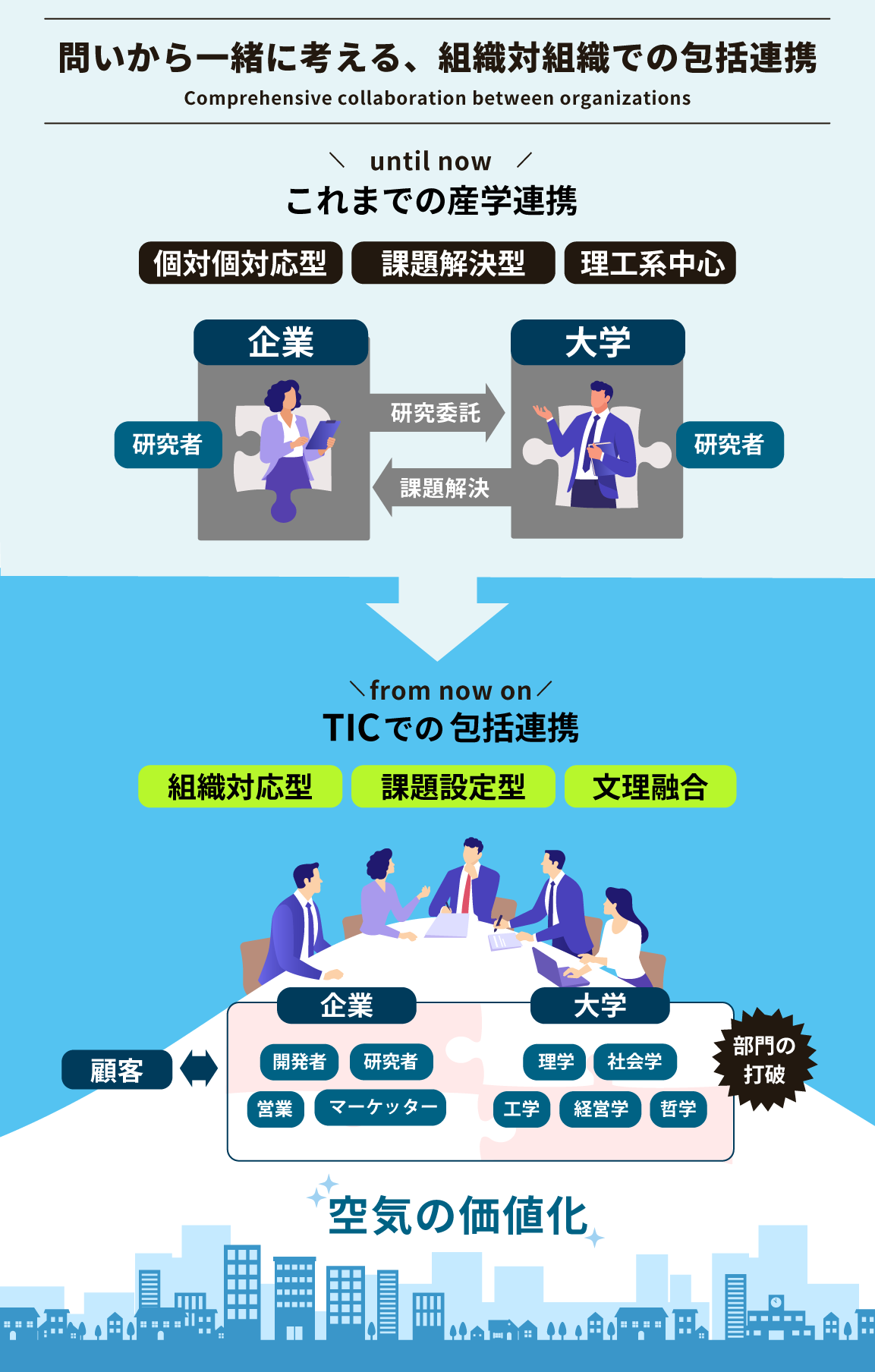

ダイキンの「協創」は、「問いから一緒に考える」課題設定型・ビジョン型の協創連携であり、組織対組織の包括的な協力体制が特徴で、トップから現場まで渾然一体となって活動している。

産学連携における協創でもこの点を重視し、従来の産学連携からのパラダイムシフトを実現した。理工系を中心に「個対個」で行われてきた設定課題に対して、解決方法を考案する課題解決型の産学連携に加えて、文理融合型で「組織対組織」かつ「課題設定型」の包括連携を実行したのである。「住み続けられるまちづくりのために何ができるか」「空気によってできることは何か」といった問いを両組織で設定し、設定した問いに対して両組織で何ができるかを再び考えるという取り組みだ。

「まず仲間をたくさん作って、仲間になった人たちとビジョンやテーマから一緒に考えることをすごく重視しています。多くの研究者や技術者は、自身の領域で課題を解決していくことは得意です。しかし、将来が読めない時代においてはその手前のテーマ設定が重要となります。どう研究するかよりも、何を研究するかを決めることのほうが大切なのです」

ダイキンは、2017年の大阪大学を皮切りに、新たなパラダイムでの包括的な産学官連携を推進していった。大阪大学との連携では、同大教授の講義でAI分野の技術開発人材を育成する「ダイキン情報技術大学」を開講した。2021年に開校した同学箕面キャンパスでは、設計段階から協創体制が敷かれており、さまざまな実証実験のフィールドとして開発した技術の価値を問う役割を果たすなど、信頼関係の深さがうかがえる。また、鳥取大学とは、乾燥地研究にもとづいて空調ソリューション・ヘルスケアなどの課題に取り組むことを決め、共同研究を推進。同様に、京都大学や同志社大学など多くの大学と、各大学の特徴を活かした共同研究を着実に走らせている。

しかし、順調に見えた産学包括連携の内実として、課題が存在した。自前主義でダイキンを支えてきた技術者たちが抱える、変化への戸惑いと焦燥だ。これまで、個人対個人で大学の先生に委託研究を依頼する連携は多く存在した。しかし、組織と組織が連携するのは初めての試みであり、試行錯誤の連続。実際、大学との協創を進めようと訪問した技術者が、議論の末に教授と衝突して帰るという事態もあった。河原氏は、技術者に頭を下げてお願いしたり、ときには本気で言い争ったりしながら連携先との交流の場をつくり、少しずつ融和を進めていった。それでも、技術者たちの心の奥にあるしこりを取り切ることはできなかった。

「技術者には、自分たちの技術が自社の成長をつくったという矜持があります。ダイキンが生き残るためには変わらなければならないし、新たな視点を入れることによって自社の技術がおとしめられるわけではない。それはわかっていても、割り切れない思いがあったのだと思います」

そんな状況を一変させたのが東京大学との大型包括連携である。2018年12月から10年間で、ダイキンが拠出する資金は100億円。インクルーシブな社会づくりに向けた事業創出や起業を目指し、「環境」「エネルギー」「健康的な生活」と密接につながる「空気」をテーマに協業できるグローバル企業を求めていた東大にダイキンが共感し、互いの強みを活かして「空気の価値化」を軸にした社会変革とイノベーションの創出を目指すことで合意した。

これだけ大型の包括連携が決まっても、技術者の意識が変わらなければ真の協創は実現しない――。いよいよ始まる東大との包括連携を前に河原氏が頭を悩ませていたとき、井上氏が技術者たちに向けて行った渾身のスピーチが流れを変えた。

『専業メーカーである我々が生き残るには、外の技術を知る必要がある、自前主義を捨てろ』と井上は技術者たちに呼びかけました。日本人の技術者は真面目だから、基本的に自前主義なんです。当社としてもエアコン、ヒートポンプの構成技術、フッ素化学については世界一の自信と自負を持っています。だけど、専業メーカーである我々が社会課題に取り組もうとしたとき、自前の技術だけではやっていけません。

『とにかく一度、東大へ行ってくれ。これからは赤門をくぐった数でボーナスの額を決める』とまで言って、井上は技術者たちを鼓舞したのです」

井上氏は自前主義を捨てることの重要性を、終始一貫して指導したと河原氏は振り返る。すると、これまで包括連携に消極的だった研究開発部隊に明らかな変化があった。100人を超える技術幹部・メンバーが赤門をくぐり、自社の技術やノウハウと東大の「知」の融合に向けて動き出したのである。研究開発部隊のマインドセットに地殻変動が起こったのだ。これは、重要な局面においてトップダウンの意思決定や明確なメッセージがいかに影響を与えるかを示す、象徴的な事例である。

文理融合が生み出す、人を中心に据えたエアコンと空気の未来

法人単位で契約を結ぶ「組織対組織」の連携のメリットは、トップ、担当者といった立場にかかわらず、組織横断的にさまざまな立場の研究者や従業員が参加し、活発な交流が実現することだ。また、理工系人材だけでなく文系人材にも交流が広がると、文理融合の総合知による視点が加わることも大きい。

テーマ作りの際には、哲学、日本文学、社会学などの権威をはじめ、文系理系50名以上の教授らが参加。ダイキン側からも、営業やマーケティング、広報、CM担当者などが参加し、「空気の価値って何だろう」をテーマに議論を重ね、ビジョンを形にしていった。

「空気の価値について考える合宿を何回も繰り返しました。研究者など理系人材だけで空気の価値を話し合ったら『この部屋は80%の窒素、20%の酸素…』といった話から始まるんですよね。しかし、文系の先生方に『空気の価値』を問うと、言葉の定義から考え始めるわけです。例えば、空気が重い、空気が悪い…マイノリティに無言のプレッシャーを与える同調圧力も、人を取り巻く空気の1つですよね。そうすると、物理や技術的な空気の操作だけではなく、最後はウェルビーイングに行き着くんです。視点が違うことで議論は広がり、私たちはこれまでついぞ考えたことがなかった『空気』について深く考えをめぐらすことができました」

東大との包括連携は、スタートして6年目を迎える。東大からは学知を、ダイキンからは実践知を持ち寄って生まれた産学の総合知は、議論と対話を重ねて「空気の価値化ビジョン」を策定した。空気に関する世界中の課題を克服し、人々の生活に新たな価値を創造することで環境・社会貢献を拡大していくためのビジョンだ。

「Cooling for All(全世界への空調の基本価値普及)」「Beyond Cooling(ウェルビーイングに貢献する未来の空気・空間の創造)」「Air as a Social Common Capital(社会的共通資本としての空気を守り育てる)」の3つを軸に未来社会で求められる空気の価値を明らかにし、個別に課題化されたテーマについて再び専門家が検討を重ねている。

「まずは、エアコンの周辺の付加価値を広げていかなければならないと思っています。この部分は、絶対にコモディティ化させてはならないところです。エアコンは単純にいえば、エネルギーをインプットして空気をアウトプットする機械ですが、その両方にチャンスがあると思っているんです」(河原氏)

エネルギー分野では、太陽光発電で得た電力を電気自動車(EV)のバッテリーに蓄え、必要に応じてエアコンの電力として活用することで、安価で省エネルギーなシステムの構築を目指す。このような仕組みは「エネルギーソリューションプロバイダー」や「エネルギーマネジメントシステム」とも呼ばれ、ダイキンにとって大きなビジネスチャンスとなる可能性がある。また、空気の質に関する取り組みとして、ウェルビーイングの向上につながる空気の提供を目指す。本取り組みでは、ライフサイエンスの研究が重要なカギになると考えているという。人間の生命維持システムを空気によって調整する技術を次世代のコア技術として確立することを目標に、社内外のパートナーとともに研究開発を進めていく方針だ。

そして、空気の価値化には、人間の研究をもっと深める必要があると河原氏は話す。

「自動車の進化を見ても、かつてはエンジンの馬力競争や燃費競争が中心でしたよね。でも、技術が成熟するにつれて、乗り心地やハンドリング、エンジンの音色といった、人とのインターフェースや感性が研究の対象になっていった。エアコンも同じで、単に空気を冷やしたり暖めたりする機械ではなく、人々を健康で幸せにするためのツールにならなければいけない。だからこそ、『一人ひとりにとっての健康で快適な空気とは何か?』を明らかにし、それを実現するハードウェアの進化につなげること。そのための『ヒトの研究』が今後のカギになります」

未来の話をしすぎて、社内ではオオカミ少年のように思われているかもしれないと河原氏は笑う。しかし、人を中心に据えたエアコンと空気の未来を追求していきたいという気持ちに嘘はないと声を弾ませた。

信頼が育む協創イノベーション

河原氏は、TICが掲げる協創イノベーションにおいての最大の成果を「関わった人が育ったこと」だと話す。

「やっぱりね、東大の先生ってすごいなと思うんですよ。初対面から、天下国家を語りだす。非常に広い見識を持って、高度な視点で話をされます。そんな先生たちがいらっしゃる東大に、延べ4,000人が行ったり来たり交流しています。関わった全員が何らかの刺激を受けて成長した。すごく人が育っていると感じる」

実際に、他の組織との接触で刺激を受けて、空気の価値化に飛び込む人材が増えているという。河原氏は、イノベーション人材は育成よりも発掘が重要だという。東大との連携は、素質ある人を見つけるきっかけとなった。

「東大との交流を通して何人もおもしろい人を見つけました。普段はおとなしいと思っていた人が、東大の先生と議論しているときにイキイキして、思いもよらない活躍をしてくれている。我々は勉強や研究レベルでは、東大の先生には敵わない。しかし、研究成果を世の中に、商品として送り出したいって気持ちは負けていない。立場は違えど、その想いに先生たちも本気でぶつかってきてくれる。私自身、いろんな方と出会って、知識や人脈、世界が広がりました」

自社の人材のみで自社の未来を考えると、「エネルギー規制が変わって消費電力が問われるはずだから、需要は高まるだろう。インバータ式の比率を高めよう」というように、アイデアが現在の延長線上に帰結する。しかし、ここに異質な人材が加わると、発想は現在の枠を超えて広がっていく。これこそが、異なる「知」を持つ人材が集まり、同じテーマについて話し合う包括連携の効果だろう。

また、異なる領域の専門家たちが集い、社会実装という同じ夢に向かって1つのテーマで意見を交える機会は、互いの組織にも好影響を及ぼした。細分化された部署単位、研究室単位で実務を進めることが多い企業や大学では、隣の部署や研究室が何をしているか知らない縦割り構造の弊害がしばしば指摘される。 東大との包括連携は、こうした組織内の壁も取り除き、部門や分野を超えて縛りなく自由に意見交換する風土を互いの組織に根付かせた。

「東大の先生と当社のメンバーが集まる場面でも、東大とダイキンという肩書きにはとらわれず、同じ目的に向かった仲間として話しています。これは企業とベンチャーの関係でも、社内の部門と部門でも同じなんですけど。真の協創を成立させる一番の要素は人と人との信頼でしょう。ケンカをするときもありますが、本音で話すことで、組織の垣根みたいなものがなくなっていく。空気の価値化を目標にした同じ志の仲間、チームがあるみたいな感じです」

前編で紹介したように、ダイキンのコアコンピタンス「人を基軸におく経営」、手を組んでファンを増やしていく戦略がTICでの10年の活動を通じて未来や人材を育んでいる。「ダイキンファンになってもらうには、こっちも向こうのファンに」と常に双方向の視点が印象的なインタビューとなった。「空気で答えを出す会社」がどんな未来を見せてくれるのか、空気を通して私たちの暮らしにどんなイノベーションを起こしてくれるのか、これからの展開にさらに期待が高まる。